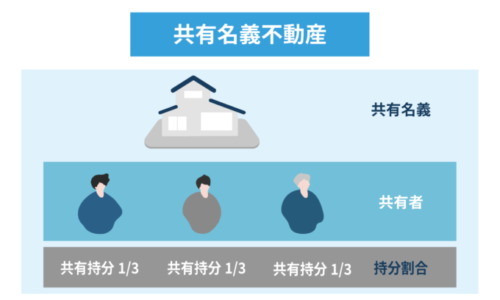

他の共有者に家賃を請求できる3つのケース

あなたが他の共有者に対して家賃請求(不当利得返還請求)できるシーンには以下の3通りあります。

まずは自分の状況を把握し、家賃請求が可能かどうかを確認しましょう。

逆に、どのような場合に家賃請求が認められないかを知りたい方は「他の共有者に家賃を請求できない3つのケース」をご覧ください。

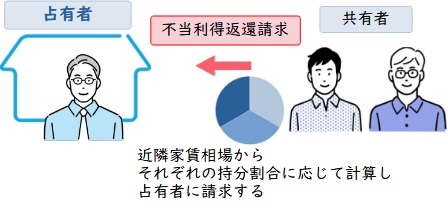

共有不動産に発生した家賃を他の共有者が独り占めしている場合

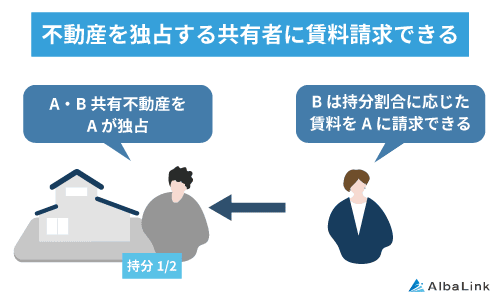

共有不動産を第三者に賃貸することで発生した家賃収入を、共有者の1人が独占するケースがあります。

特定の共有者が家賃収入を独占している場合は、独占者に対して持分割合に応じた家賃を請求(不当利得返還請求)できます。(法的根拠に関しては次項で詳しく解説します。)

共有不動産を第三者へ貸し出しており、家賃収入を特定の共有者が独占している場合は、その共有者に対して家賃を請求できます。

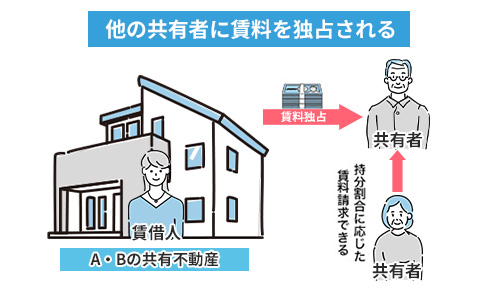

家賃は持分割合に応じて分配されるのが原則

共有不動産に発生した収益(法定果実)は、各共有者の持分割合に応じて帰属されるのが大原則です。

共有不動産で発生した収益であれば、不動産の所有者全員に与えられる権利があって当然だからです。

たとえば、共有者の1人であるAがBと共有する土地を第三者Cに貸しているとします。

仮に「Aだけ」がCに対して不動産の使用を認めていて、Bがそれを知らなかったような場合でも、Cには不動産の法的な使用権があるので、BはCを追い出せません。

ただし、Aは持分割合の権限を超えた利益(不当利得)を得ているので、Bは「AとC両方」あるいは「どちらか」に対して「家賃相当額を共有持分で割った金銭」の請求はできます。

その際、AとCの双方から家賃相当額を受け取る二重取りはできません。

家賃請求の詳しい流れは「共有者に家賃請求(不当利得返還請求)を行う5つの流れ」で解説します。

家賃収入を独占している共有者に対して家賃の分配を命じた裁判例

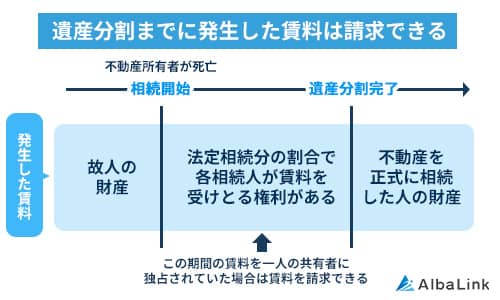

ここで、遺産分割前に生じた家賃収入をめぐって争った裁判例を紹介します。

相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

引用元:最高裁判所 平成17年9月8日

今回の判例では、夫が亡くなり、最終的に不動産を相続した妻と他の相続人で争われました。

妻は「家賃はすべて遺産分割協議で決まった不動産の相続人がすべて受け取れる権利がある」と主張したのに対し、他の相続人は「不動産の相続人が正式に決まるまでの家賃は法定相続分で各相続人が受け取れる権利がある」と主張しました。

判決では、相続発生から遺産分割前までに発生した家賃収入について、遺産分割後の不動産所有者が取得するのではなく、法定相続分に応じて各相続人が受け取れる、としています。

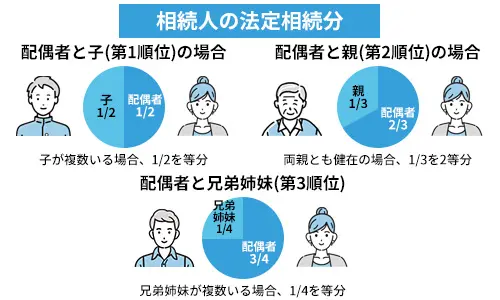

法定相続分とは、民法で定めらた各相続人の相続財産の取り分のことです。

最終的に他の相続人の言い分が通り、遺産分割前までの家賃は各相続人に法定相続分の割合で精算されることになりました。

賃貸物件の相続における家賃収入の分配方法については、「賃貸物件に相続が発生し他の相続人が家賃収入を独占している場合」で解説します。

法定相続分の割合や順位について知識を深めたい方は、以下の記事をご参照ください。

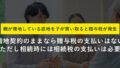

他の共有者が共有不動産を占有している場合

特定の共有者が共有不動産を占有している場合、賃貸借契約を結んでいなくても、その共有者に対して持分割合に応じた金額を家賃として請求できます。

特定の共有者が物件を占有している場合、他の共有者が持つ不動産全体の使用権を剥奪されていることになるからです。

民法上、不動産の各共有者は持分割合に関わらず、不動産全体を使用する権利を持ちます。

(共有物の使用)

第249条第1項

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

物件を占有している共有者に請求できる賃料(家賃)の目安は以下の通りです。

家賃請求できる金額の具体例

- 一ヶ月の家賃相場が「10万円」の共有不動産(周辺情報などから算出)

- 共有者A、Bの2人で「2分の1」ずつ共有

- Aが1年間、物件を占有

この場合占有者Aに対して、Bは「家賃相場の2分の1」を目安として1年間分請求できます。

よって、請求可能な家賃の目安は「10万円×1/2×12=60万円」となる。

上記はあくまで目安であり、共有者同士の合意があれば、どのように設定しても問題ないとされています。

しかし、実際には共有者間の話し合いがまとまらず、家賃を巡って裁判(不当利得返還請求訴訟)へ発展するケースも珍しくありません。

共有不動産を占有している共有者への家賃の分配を命じた裁判例

ここで、共有不動産を占有している共有者への家賃請求が認められた判例を紹介します。

不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのにこれを単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて占有部分に係る賃料相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することができる。

引用元:最高裁判所 平成12年4月7日

共有者Aが土地についての自身の共有持分を子であるBに贈与したが、その土地を他の共有者CとDが占有していたため、BがCとDに対して家賃請求を行ったものです。

この裁判では、CとDに共有不動産を占有する法的な権利はないとみなされ、CとDに対する家賃請求が認められています。

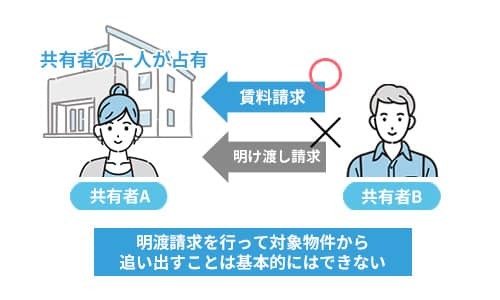

占有者に対して明渡請求はできない

共有不動産の占有者に対し、占有の対価として家賃の請求は可能ですが、「明渡請求」を行って対象物件から追い出すことは原則できません。

なぜなら、占有する共有者にも、共有不動産を使用する民法上の権利が認められているからです。

したがって、占有者によって他の共有者の利益が侵害されている場合は、一部の例外を除いて明け渡しではく家賃請求で不公平を解消することになります。

占有者に対する明渡請求が認められる例外については、以下の記事をご参照ください。

賃貸物件に相続が発生し他の相続人が家賃収入を独占している場合

相続により一時的に共有状態となった賃貸不動産に賃借人(入居者)がおり、発生した家賃を特定の共有者が独占しているケースです。

この場合、相続が発生してから遺産分割が成立するまでの間に生じた家賃については、相続人全員に法定相続分に合わせた金額を受け取る権利があります。

相続が発生し、「遺産分割協議」を行って相続登記を完了させるまでの間、不動産は一時的に相続人が法定相続分で共有している状態とみなされるからです。

- 遺産分割協議

- 相続人同士で遺産の分け方について話し合うこと。

- 法定相続分

- 民法上の基準として定められている、各法定相続人が遺産を受け継ぐ取り分。

では、一時的に相続人間での共有状態となった不動産に賃借人(入居者)がいる場合、発生した家賃収入は誰のものになるのでしょうか。

結論、相続が発生してから遺産分割が成立するまでの間に生じた家賃収入は、法定相続分に合わせて相続人全員が受け取る権利を有します。

次項で詳しく説明していきます。

相続開始から遺産分割までに発生した家賃は請求できる

賃貸物件の所有者(大家さん)が死亡し、相続による次の所有者が確定するまでの間は、相続人のうちの代表者1人に家賃の振込を行うケースが一般的です。

このように、相続発生から遺産分割(協議に基づく相続登記)完了までの間に生じた家賃収入を、特定の相続人が独占している場合、他の相続人は独占者に対して家賃を請求できます。

遺産分割協議により賃貸物件の正式な所有者が決まるまでは、相続人全員の共有状態にあるからです。

参照元:民法第898条

実際に、遺産分割前に生じた家賃収入の在り処について争った裁判では、以下の判決が下っています。

最高裁 平成17年9月8日判決

- 相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産分割協議の内容とは関係なく、遺産(不動産)とは別個の財産として法定相続分に応じて取得される。

- 上記に加えて、賃料債権を法定相続分に応じて取得することは、後になされた遺産分割の遡及効によって影響されない。

参照元:最高裁判決 平成17年9月8日

相続発生から遺産分割までの間に生じた家賃収入については、法定相続分に応じて各相続人が受け取れるものであり、遺産分割協議で決まった相続人が独占できるわけではない、と明示しています。

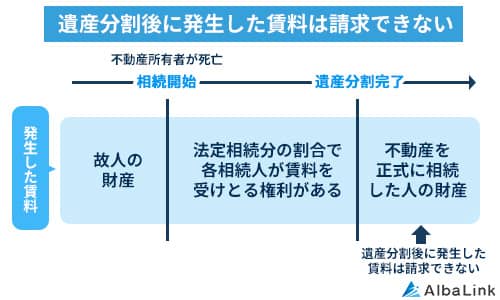

遺産分割後に発生した家賃は不動産取得者以外請求できない

一方で、遺産分割後に生じた家賃収入については、不動産の相続人以外の者が請求することはできません。

遺産分割(協議に基づく相続登記)が完了し、正式な所有者が決定すれば、遺産分割協議後に発生した家賃収入はすべて不動産を相続した者のものになるからです。

たとえば、賃貸物件を3兄弟(長男、次男、三男)で相続することになり、遺産分割協議中は家賃収入を法定相続分の割合で受け取っていたとします。

遺産分割協議が終わり、長男が正式に賃貸物件を相続することになれば、その瞬間から賃貸物件で発生した家賃はすべて長男のものになり、次男と三男は長男に請求できません。

他の共有者に家賃を請求できない3つのケース

前述したとおり、原則として物件を占有している特定の共有者に対し家賃を請求できますが、以下3つの状況では占有している共有者に対して家賃を請求できません。

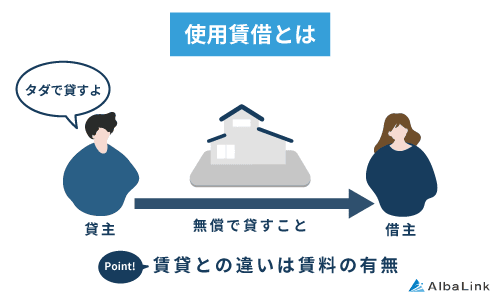

使用貸借が認められた場合

共有者の一人が物件を専有していたとしても、「使用貸借(無償でものを貸し借りする行為)」があったと認められた場合は、家賃請求は棄却されます。

貸主が借主に無償で何らかのモノを引き渡し、借主が使用または収益したあと貸主に返還する契約のこと。契約書を結ぶ必要はなく、口約束で行われることが多い。

使用貸借の具体例

- 子供が新築のマイホームを購入する際に、建築費用は出せるが土地代は支払えないので、親が所有している土地を無償で借りてそこに住居を建てる。

- 土地を第三者へ貸し出しており、地代(土地の賃料)の代わりに固定資産税を払ってもらう取り決めをしている(賃料が発生していない=使用貸借となる)。

よって、あなたが占有者に対し裁判(不当利得返還請求訴訟)を起こす場合は、原告(訴えを起こした側)が、被告が不動産を占有している事実を主張・立証する必要があります。

さらに、被告が原告との間で使用貸借契約を締結したことを主張する場合は、それに対して反証しなければなりません。

共有持分の使用貸借に関するトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

被相続人と同居してきた相続人が引き続き居住する場合

被相続人と同居してきた相続人が引き続き居住する場合、その相続人に対して家賃を請求できません。

同居してきた相続人は被相続人と「使用貸借」を結んでいることが一般的だからです。

使用貸借には「貸主(=被相続人)が死亡したら効力が亡くなる」という規定はありません。

そのため、借主(=同居してきた相続人)は引き続き、該当物件に住み続けられる上、家賃を他の共有者に支払う必要がないのです。

実際に、最高裁平成8.12.17で以下のような結論が出されています。

遺産分割が終了するまでの間は親Aと長男Bの間に契約等がなくても「無償で使用させる旨の合意」があったと推認される。

親Aと長男Bが同居しており、次男Cは別のところに居住している場合、Aの生前にAB間に明確な契約等がなくても使用貸借の合意があったとみなされるため、BとCの間で遺産分割を行うまで、CはBに対して明渡請求も家賃請求もできません。

不動産を共有していた内縁の夫婦の片方が死亡した場合

不動産を共有していた内縁の夫婦の片方が死亡した場合、死亡した方の相続人は内縁の相手方に家賃を請求できません。

内縁の夫婦の場合でも、前項で解説した「使用貸借」が認められるからです。

実際に、「内縁の夫婦ABが不動産を共有しており、内縁の夫Aが死亡した後でAの相続人Cが残された内縁の妻Bに明渡請求をすることができるのか」という点について、最高裁平成10.2.26では内縁の妻を保護する結論が出されています。

内縁の夫婦がその共有不動産を居住や共同事業に利用してきた場合、特段の合意がなくても片方がもう一方に対し、自分の死亡後にその不動産を単独で使用する旨の合意していたと推認するのが相当である。

引用元:最高裁判所平成10年2月26日

内縁の夫婦の片方が亡くなっても、内縁の相手方に使用貸借が認められるため、相続人が内縁者に対し追い出したり、家賃を請求したりすることはできません。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

共有者に家賃請求(不当利得返還請求)を行う5つの流れ

前述の「他の共有者に家賃を請求できる3つのケース」は、いずれも「不当利得返還請求権」という正当な法的権利を行使できるケースです。

共有者に家賃を請求する際には、不当利得返還請求の手続きを踏む必要があります。

ここからは、実際に他の共有者(相続人)に対して、不当利得返還請求を行い家賃の支払いを求める流れを解説します。

注意点として、不当利得返還請求権には時効があり、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」が経過し、当事者が時効成立を主張すると権利が消滅してしまいます。

参照元:Wikibooks「民法第166条第1項第1号、第2号」

そのため、この後解説する手続きの流れを把握し、スピーディーに対応することが肝心です。

もし、すでに時効を過ぎてしまっている、手続き自体が困難、といった場合は「共有者の家賃未払いトラブルを根本から解決する5つの方法」をご覧ください。

不当利得返還請求については、以下の記事でより詳細に解説しておりますので参考にしてください。

共有者間(相続人間)で話し合う

他の共有者(相続人)に家賃の請求を行う場合は、まず対面や電話などで話を持ちかけましょう。

いきなり書面で通知を行うと相手方の態度も硬化して、交渉できるものもできなくなってしまうからです。

それでも、どうしても相手方の共有者と直接関わりたくないという場合は、最初から弁護士を立てて内容証明郵便による通知も可能です。

弁護士へ相談する

対面や電話などで話を持ちかけても、「相手方から返答がない」「家賃の支払いを拒否される」といった場合は、弁護士に相談しましょう。

万が一、裁判(不当利得返還請求訴訟)へ発展した場合に、専門知識を持たない一般個人が1人で裁判手続を行うことは困難なためです。

弁護士を探す際には、市区町村の役所・各地の弁護士会や法テラス、各法律事務所のGoogle検索などを利用すると良いでしょう。

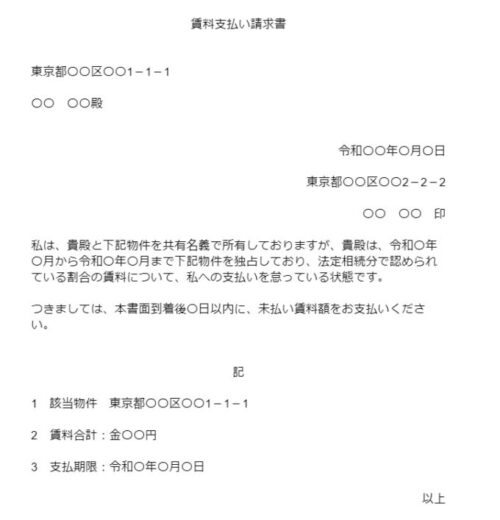

内容証明郵便で通知する

弁護士に依頼したら、相手方の共有者(相続人)に対して「内容証明郵便」で正式に家賃請求の旨を通知しましょう。

裁判(不当利得返還請求)となった際に、通知を行った事実を証明する材料になるからです。

内容証明に記載する文言は以下を参考にしてください。

上記はあくまで例なので、内容証明郵便の具体的な書き方や送り方は、弁護士に確認してください。

不当利得返還請求訴訟を起こす

ここまで交渉を行ったにも関わらず、相手方の共有者(相続人)が家賃の支払いに応じないなら調停を申し立てるか、不当利得返還請求訴訟を起こして裁判へ進む流れとなります。

裁判手続きは基本的に弁護士に一任することになりますが、証人尋問が行われる場合には、弁護士と共に本人が裁判期日に裁判所へ出廷する必要があります。

また、裁判へ発展した場合は、一般的に解決まで最低でも一年、長ければ数年単位で期間がかかると見積もっておくべきでしょう。

裁判所による判決が下される

裁判所から判決が下されます。勝訴判決となった場合は、判決をもって独占者に家賃の返還を求めることができます。

なお、判決が下されたにも関わらず、相手方が家賃を支払わない場合には、裁判所の力を借りて相手方の財産を差し押さえるなどの強制的な弁済を受けられます。

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

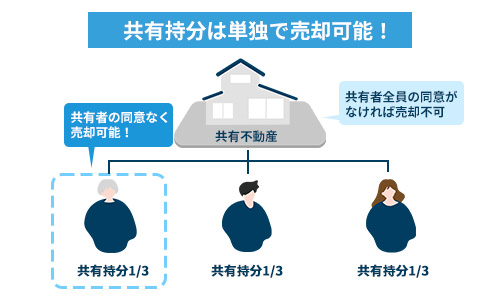

共有者の家賃未払いトラブルを根本から解決する5つの方法

ここまでお伝えしてきた、家賃トラブルが引き起こされる根本原因は「不動産が共有名義であること」です。

つまり、共有状態が解消されれば問題のほとんどは解決できます。

共有名義ではなく単独名義であれば、家賃を請求したりされたりすることもなく、誰とも争う必要がなくなるからです。

家賃請求のトラブルを根本から解決したいのであれば、以下の方法で今の共有状態を解消しましょう。

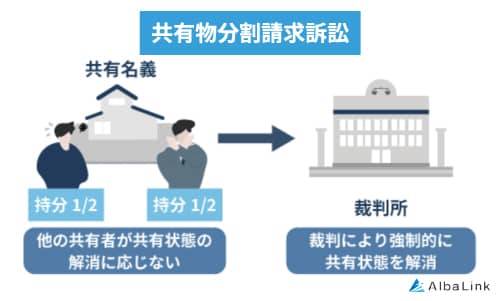

先に申し上げておくと、共有状態を解消するには、「共有持分のみ」を共有持分専門の買取業者へ売却する方法をおすすめします。

共有持分のみなら個々の独断で売却できるので、他の共有者と顔を合わさずに共有関係から抜け出すことができます。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分を専門に扱う買取業者で、実際に共有持分を買い取ってお客様の共有トラブルを解決した事例が数多くあります。

弁護士と連携して共有不動産の法律的な問題もクリアにできますので、「今すぐ共有関係から抜け出したい」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消!】無料で買取査定を依頼する

なお、共有名義不動産の共有状態の解消方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

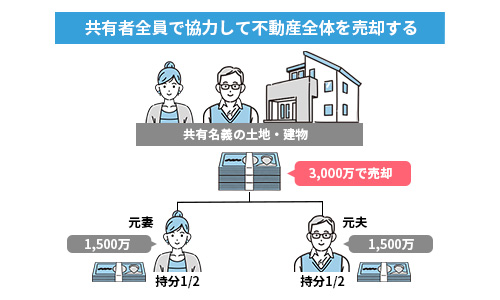

他の共有者全員の合意のもと不動産全体を売却する

共有者全員の合意のもと不動産全体を売却して、売却代金を持分割合に応じて分配することで共有状態を解消することが可能です。

ただし、現時点で共有不動産の家賃収入や物件自体を独占している共有者が、不動産を手放すことに合意するとは思えません。

そのため、不動産全体の売却による共有状態の解消は現実的には困難でしょう。

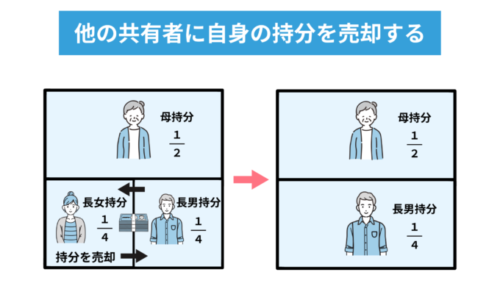

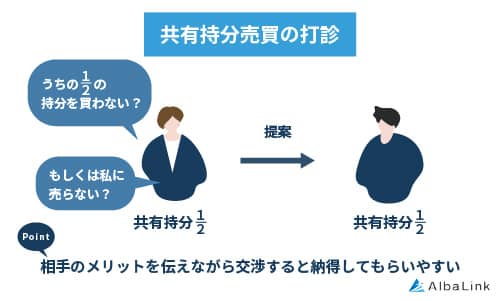

他の共有者に持分を買い取ってもらう

上記とは逆に、他の共有者にあなた自身の共有持分を買い取ってもらうことで、共有状態から抜け出せます。

相手方の共有者にとっても、あなたの持分を買い取ってしまえば争いごともなく不動産を自由に使えるため、売買交渉に応じるメリットがあります。

ただ、共有者間で持分を売買する際の取引価格は、買主と売主になる共有者同士で決めなくてはならず、取引価格を巡って新たなトラブルを引き起こす可能性もあります。

共有者間での持分売買で、争わずになるべく高値で持分を買い取ってもらえる交渉テクニックは以下の記事で解説しておりますので、参考にしてください。

他の共有者の持分を買い取る

他の共有者の共有持分を全て買い取ってしまえば、不動産の所有者はあなた1人となり、共有状態を解消できます。

ただやはり、現時点で共有不動産を独占している共有者が、自身の持分を手放すことに納得するとは考えづらいでしょう。

持分を手放すにあたり、高額な売却価格を提示してくる可能性もあります。

そのため、他の共有者から持分を買い取ることによって共有状態を解消するのも現実的とはいえません。

なお、共有持分の個人売買で起こりやすいトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

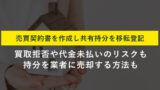

共有物分割請求訴訟を起こす

「共有状態は解消したいけど、不動産は手放したくない…」といった場合は、「共有物分割請求訴訟」を起こすことで、裁判により強制的に相手方の共有持分を取得できる可能性があります。

ただし共有状態の解消方法は、裁判所が中立的な立場から決定するため、あなたが望んでいた結果になるとは限りません。

たとえば、あなたが不動産の取得を望んでいたとしても、裁判所の判断によっては不動産が競売にかけられてしまうかもしれません。

その上、裁判となるので共有状態の解消に「半年~数年」ほどの期間を要するだけでなく、弁護士費用も「50万円~100万円」程は見積もって置く必要があります。

そのため、共有物分割請求訴訟は不動産の利用に関して、どうしても譲れない強い思いがある場合以外はおすすめできません。

共有物分割請求訴訟については、以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

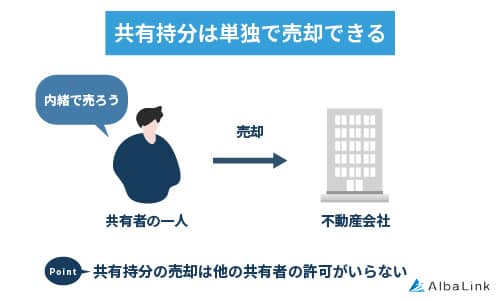

自分の共有持分を専門の買取業者に売却する

「家賃トラブルを起こした相手とはもう一切関わりたくない…」といった場合には、あなた自身の共有持分のみを専門の買取業者へ売却してしまうのが得策です。

あなたの持分はあなた単独の所有物であり、他の共有者から合意を取らなくても、共有不動産から切り離して自由に売却が可能です。

ただし、揉め事が起こっている共有不動産の持分のみを買い取ってくれる、モノ好きな一般の個人や不動産仲介業者はまずいないため、現実的には、共有持分のみを専門に取り扱う不動産買取業者へ相談することが最適解となります。

共有持分買取業者であれば、相手方の共有者の心を開き権利関係を整理した上で、不動産を再活用するノウハウを持っているため、共有持分のみでも問題なく買い取れるのです。

共有持分買取業者に共有持分を売却するメリットは次の通りです。

- 他の共有者と一切関わらずに共有状態から抜け出せる

- 金額感さえ合えば最短数日で持分を買い取ってもらえる

- まとまった現金がすぐに手元に入ってくる

デメリットとしては、共有持分の買取価格が一般の市場相場と比べて安価になってしまうことが挙げられます。

買取金額が安くなる理由は、買い取った共有持分を再活用するまでにかかる人件費や事務所の賃料などのコストを、売却金額から差し引かねばならないためです。

そのかわり、難しい交渉事や複雑な法的手続きをすべて依頼できるため、共有者との交渉が困難な場合や、最短で共有状態から抜け出したい場合は、一度相談してみましょう。

買取相談に先立って、共有持分の売却相場を知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

アルバリンクなら共有持分のスピード買取が可能!

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分に特化した専門の買取業者です。

そのため弁護士・司法書士など、法律のプロと連携を取りながら、トラブルのない共有持分の買取を実現できます。

実際に、弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

たとえば、以下の事例のように1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)

払いますか?

固定資産税の支払いが

なくなります

アルバリンクにご依頼いただけば、

平均1か月程度で買取可能です

カンタン1分査定

まとめ

この記事では、共有不動産における家賃請求について解説してきました。

記事内でもお伝えしてきた通り、共有不動産の利益を独占する共有者に対しては「不当利得返還請求」によって、家賃を請求できます。

ただし、不当利得返還請求によって一旦はトラブルが落ち着いたとしても、共有状態を放置していれば同様のトラブルを未来永劫繰り返すことになります。

そのため、記事内でお伝えした通り、共有持分を持分買取専門の不動産業者に売却することで不動産の共有状態を解消することをおすすめします。

なお、弊社もお客様の共有持分を買い取ることで、共有状態から抜け出すお手伝いが可能です。

共有持分をはじめとしたいわゆる「訳あり物件」を年間600件以上(※2023年1月~10月の実績)買い取っており、「フジテレビ」を始めとする各メディアにも取り上げられた実績もございます。

弊社は「全国対応」、査定や相談は「無料」ですので、「今すぐ共有関係のトラブルを解決したい」とお考えなら、まずは弊社へ一度ご相談ください。

もちろん、査定のみ、ご相談のみのお問い合わせでも大歓迎です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら