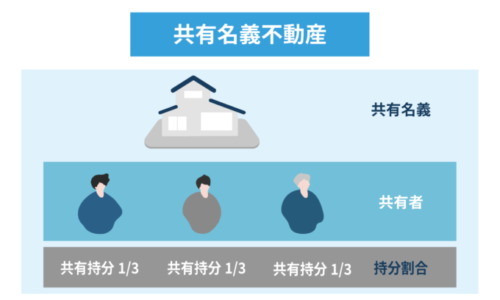

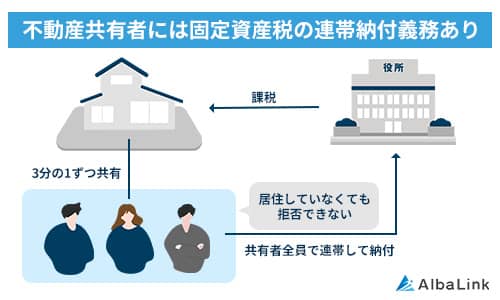

共有名義とは複数人で1つの不動産を所有している状態

「共有名義」とは、複数人で1つの不動産を所有している状態を指します。

共有名義の不動産のことを、共有不動産と呼びます。

例えば、上記の画像のように、兄弟(長男、次男、三男)で不動産を相続した場合、「長男:3分の1」「次男:3分の1」」「三男:3分の1」という割合で所有しているケースが該当します。

このように、それぞれが持っている不動産の所有権のことを「共有持分」と呼び、共有持分の割合のことを「持分割合」と呼びます。

共有不動産では、共有者の単独行為が制限されています。

簡単に言うと、共有不動産を独断で好きなように扱うことができないということです。

具体的には、共有不動産に以下のような行動制限がかけられています。

| 行為の種類 | 具体例 | 行為に必要な要件 |

|---|---|---|

| 変更行為 (民法第251条) |

|

共有者全員の合意 |

| 管理行為 (民法第252条) |

|

共有持分の過半数の合意 (人数ではなく持分割合で決する) |

| 保存行為 (民法第252条第5項) |

|

各共有者が単独で可能 |

このように、共有不動産は「共有者全員で所有している一つの財産」ということです。

共有不動産や共有名義については、以下の記事でも詳しく解説しています。

では、実際にはどのように共有不動産が生まれるのかについて、次の章で詳しく解説していきます。

相続で不動産が共有名義になってしまう2パターン

相続で不動産が共有名義になってしまうパターンは主に以下の2つありますので、それぞれ詳しく解説していきます。

被相続人(親など)の代から共有不動産である

共有不動産となる1つ目は、被相続人の代から共有名義で、そのまま法定相続分で相続したパターンです。

たとえば、親(A)が他人(B)と1つの不動産を共有しているケースを例に挙げます。

もし、親(A)が亡くなり、相続人(C)の一人だけが相続しても、他人(B)は名義に残ったままなので、BとCの「共有」の状態であることに変わりありません。

共有を解消するには持分を移転して1人に集めることが必要です。

そのためには、持分をBから買い取るか、逆に売却して「片方の持分をもう片方に移転する(持分移転)」登記をしなくてはなりません。(後ほど詳しく解説します)

自分の法定相続分の割合について確認したい方は、以下の記事をご参照ください。

相続したことにより共有となった

共有不動産となる2つ目は、相続が発生して初めて共有名義となったケースです。

もとは単独名義だった不動産でも、相続が発生し、相続人同士で遺産分割協議を行った結果、複数の相続人が引き継ぐことが決まった場合は共有不動産になります。

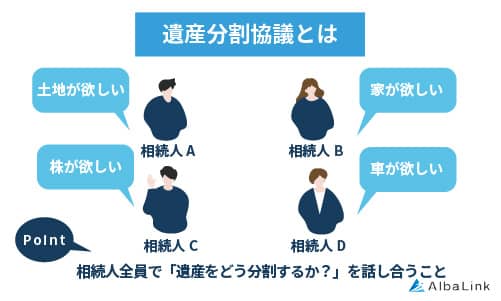

被相続人が残した財産について、どのように分割するかを相続人同士で話し合うこと。

たとえば、相続人(A)と相続人(B)が1つの不動産を相続するケースを例に挙げます。

この場合、Aが不動産の持分相当の現金をBに渡し、Aが不動産を丸ごと相続できれば、共有名義にはなりません。(この方法を代償分割と言い、詳細は後述します)

しかし、Bに持分相当の現金を渡せるほどの預貯金がAになければ、不動産を単独名義で所有することはできないので、やむを得ず共有名義にするしかありません。

上記の代償分割が難しければ、不動産はAとBの共有名義で相続するか、AB合意のもとで不動産を売却してお金を分ける換価分割を行うしかありません。(換価分割についても後述します)

共有名義で不動産を相続することについては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

共有名義で片方が死亡したら誰が相続?

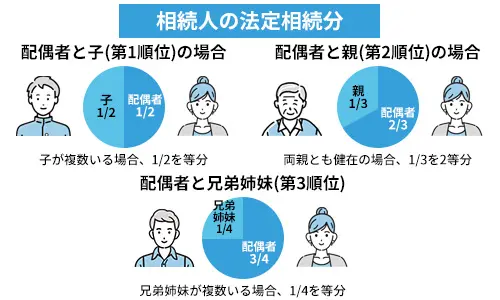

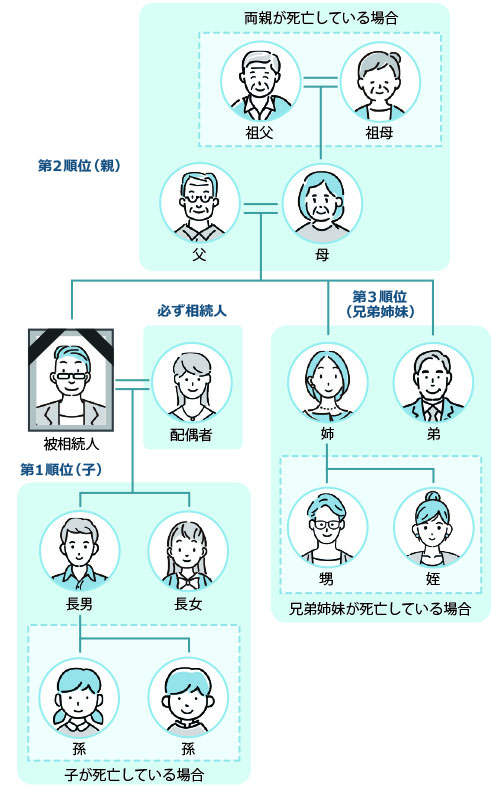

不動産を共有している方が亡くなったとき、その共有持分は相続財産となり、法定相続人が相続する形となります。

法定相続人とは、民法で定められた相続人になれる人物を指します。

亡くなった人の共有持分は、故人の法定相続人が継承します。

したがって、共有者の死亡によって、ほかの共有者の持分割合が自動的に増加することはありません。

共有名義の不動産で片方(共有者)が死亡したときの共有持分の行方については、以下の記事でも詳しく解説しています。

カンタン1分査定

不動産の共有持分を相続する場合の手続き方法

親が亡くなったときに、兄弟姉妹などの共有名義で不動産を相続するときの手続きの流れは以下の通りです。

それぞれの流れで何を行うのか、具体的に解説していきます。

遺言書の内容を確認する

まずは、被相続人が遺言書を作成していないかを確認しましょう。

各相続人には民法で定められた割合に基づいて遺産を相続する権利がありますが、相続にあたっては遺言書の内容が最優先されるからです。

もし被相続人が遺言書で不動産を相続させる相手を指定しているのなら、それに基づいて相続登記を行います。

この条件に該当する方は、後述の「相続登記を行う」の流れをご確認ください。

一方で、遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があるので、次の「相続人を確定する」ステップへと進みます。

相続人を確定する

遺言書がないときには、遺産の分け方を決める前に、被相続人の遺産を受け継ぐ権利のある相続人をすべて確定させる必要があります。

もし相続人間で遺産の分け方を決定しても、あとになって新たな相続人が見つかったときには無効となってしまう点に注意が必要です。

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めて調べなければならず、大変な手間がかかります。

もし自分で調査を行うのが難しいときには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼しておこなってもらうことをおすすめします。

遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成する

相続人が無事に確定できたら、遺産分割協議を行って遺産の分け方を決めていきます。

基本的には民法が定める法定相続分の割合に応じて相続する形が多い傾向にありますが、話し合いによっては法定相続分以外の割合で財産を分け合うことも可能です。

遺産分割協議が終わったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印をします。

押印は必ず実印で行い、また印鑑証明書も添付する必要がある点を押さえておきましょう。

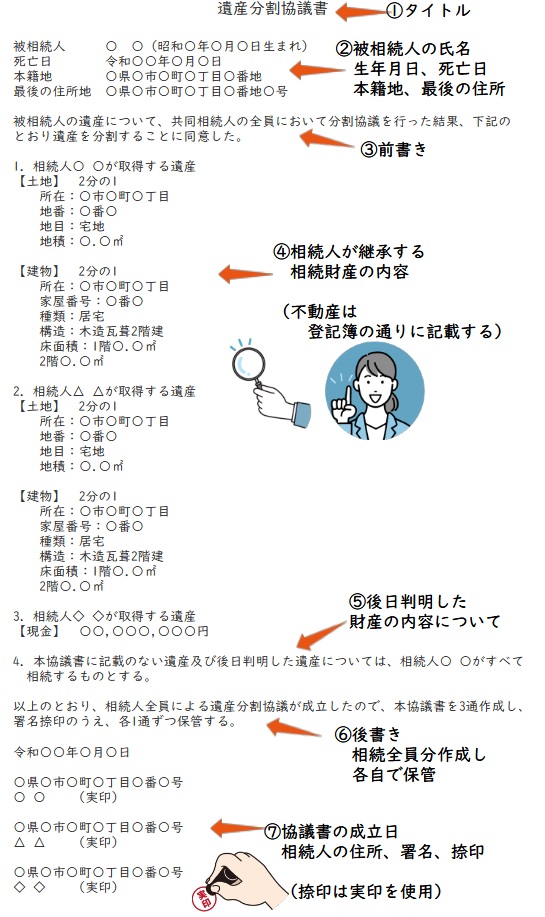

不動産の共有持分を相続するときの遺産分割協議書の作成方法

不動産の共有持分を相続するときには、遺産分割協議書に以下の内容を漏れなく記載する必要があります。

- タイトル(遺産分割協議書)

- 被相続人の氏名・生年月日・死亡日・本籍地・最後の住所地

- 「被相続人の遺産については、共同相続人の全員において分割協議を行った結果、下記のとおり遺産を分割することに同意した」旨を記した前書き

- 各相続人が相続する財産の内容

- 遺産分割協議が成立したことを示すあとがき

- 遺産分割協議書の作成年月日と相続人全員の署名・押印

なお、共有名義不動産の遺産分割協議書をトラブルなく作成したい方は、以下の記事をご参照ください。

相続登記を行う

不動産を相続したときには、名義を被相続人から相続人へと変更する相続登記の手続きを行う必要があります。

相続登記は2024年4月1日より義務化されており、相続があることを知った日から3年以内に行わないと10万円以下の過料に処される恐れがある点に注意しましょう。

相続登記の流れは、後述の「不動産の共有持分を相続登記する7つの流れ」で解説しています。

なお、ここまでご紹介してきた相続の流れについて、詳しくは以下の記事でも解説しておりますので、併せて参考にしてください。

私道の共有持分を相続したときも名義変更が必要

被相続人が所有していた自宅の前面道路が私道の場合、その私道に対して共有持分を持っていることがあります。

私道の共有持分を相続したときには、不動産の共有持分と同様に名義変更する必要がある点に注意しましょう。

もし私道の共有持分の名義変更手続きを怠ると、私道に面する土地で建て替えができなくなる恐れがあります。

私道の共有持分を持っていないと、前面道路を利用する権利がないからです。

そのため、不動産の共有持分を相続したときには前面道路が私道か公道か、私道の場合は共有持分を持っているかどうかを確認したうえで名義変更の手続きを行うことが大切です。

なお、私道の共有持分に関するよくあるトラブル事例については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

不動産の共有持分を相続した場合に起こり得るトラブル5選

共有名義で不動産を相続すると、以下のようにさまざまなトラブルに見舞われる恐れがあります。

それぞれのトラブル事例について、詳しく見ていきましょう。

不動産の活用方法を巡って揉める

不動産を共有名義にすると、活用方法を巡ってトラブルが起こることがあります。

共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意がなければなりません。

もしあなたが売却を希望しても、ほかの共有者が住みたいと主張したら手放すことはできないのです。

またリフォームしたいと考えても、共有者全体の過半数の同意がなければ実行できません。

共有者間で不動産の活用意図が異なると、トラブルに発展しやすい点に注意が必要です。

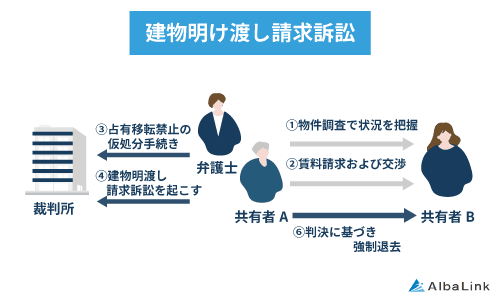

共有者のひとりが不動産を占拠する

共有者のひとりが物件を占有するトラブルも起こり得ます。

しかし共有者が物件を占有していても、あなたはその共有者を追い出すことはできません。

各共有者には、共有不動産全体を使用する権利があるからです。

どうしても不動産から出て行ってほしいときには建物明け渡し請求訴訟を起こす手がありますが、時間や費用がかかるだけでなく、必ずしも退去させられるとは限らない点に注意が必要です。

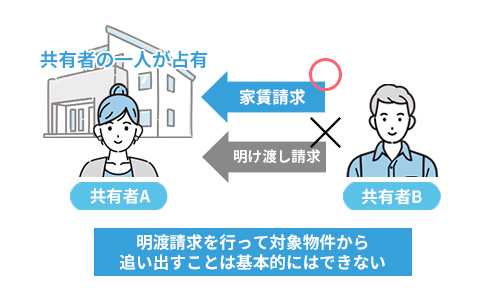

他の共有者から家賃を請求される

もしあなたが共有名義の不動産に住んでいるときには、他の共有者から家賃を請求される恐れがあります。

前述のように、共有名義の不動産に住んでいる共有者を追い出すことはできません。

しかし、各共有者には、共有名義の不動産に住んでいる共有者に対して、持分割合に応じた家賃を請求できる権利があります。

妥当な家賃はいくらなのかを巡り、トラブルにまで発展する可能性がある点に注意が必要です。

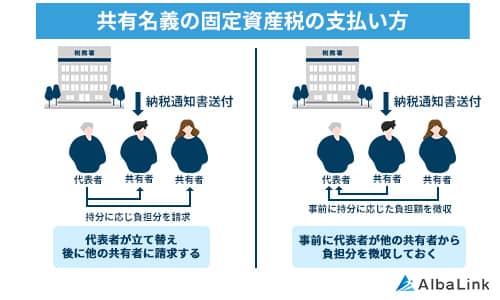

固定資産税や維持管理費の負担で揉める

共有名義の不動産にかかる固定資産税や維持管理費は、それぞれの共有者が持分割合に応じて負担する必要があります。

しかし、実際に住んでいないなどの理由で共有者のひとりが支払いを拒否し、トラブルに発展する恐れがあります。

固定資産税を納めるときには、代表者が肩代わりしたのちに、他の共有者に請求するケースが一般的です。

もし他の共有者が支払いを拒否するようなら裁判によって強制的に取り立てることも可能ですが、時間や費用がかかるだけでなく、共有者間の関係性に亀裂が入ってしまいかねません。

裁判を通じて未払い分の費用を取り立てられても、裁判費用や弁護士への報酬などで赤字になる可能性もあり得ます。

勝手に持分を売却される

共有持分は、各共有者がそれぞれの意思で自由に売却できます。

しかし悪質な業者に共有持分を売却してしまうと、その業者から共有物分割請求訴訟を起こされて、最悪不動産を売却せざるを得ない事態に追い込まれる恐れがあります。

このように、共有名義で不動産を相続してしまうと、思いもよらぬトラブルが起こる可能性があります。

共有名義の不動産に関して共有者とすでにトラブルが起こっており、それを解決したいと考えているのなら、弁護士事務所に相談することをおすすめします。

なお、共有状態の解消にあたって弁護士に依頼したほうがよいケースや弁護士に依頼するリスクについては以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

相続前にできる共有名義を単独名義に変更する7つの対策

被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していなかったとしても、相続人全員で遺産分割協議を行うことで、相続不動産が共有名義になることを防げます。

相続手続きを放置していても良いことはありませんので、なるべく早急に遺産分割協議に取り掛かり、共有名義を避けるようにしましょう。

具体的には、以下の7つの方法で共有名義を避けられるように、相続人全員で話し合います。

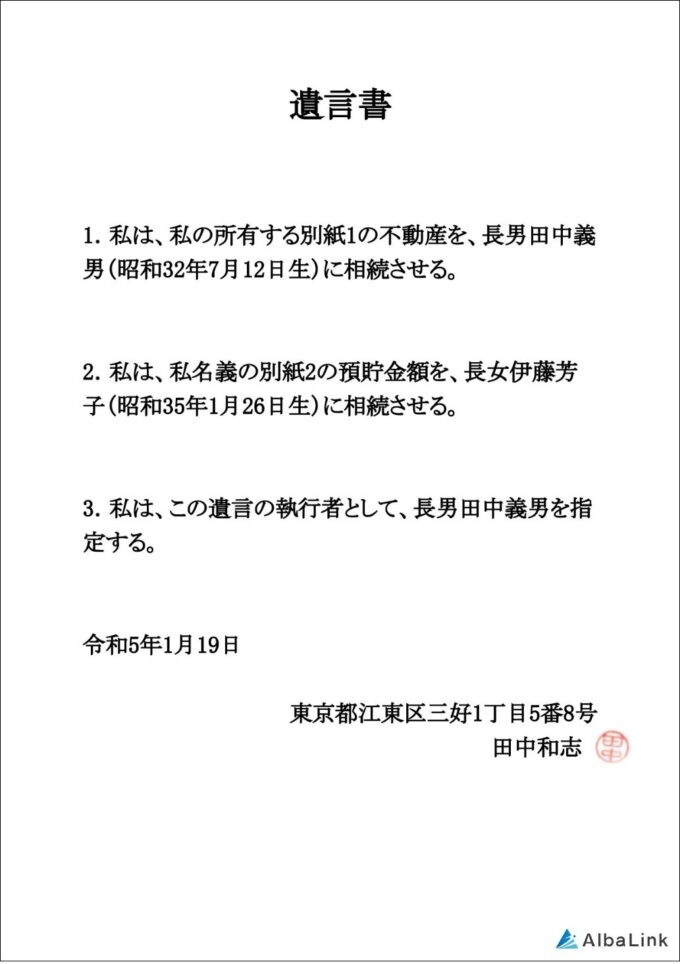

遺言書を作成

遺産相続時に共有名義を避けて不動産を相続させるためには、生前に遺言書を作成しておきましょう。

【遺言書の見本】

あらかじめ遺言書で、誰に不動産を相続・遺贈させるか明記しておけば、基本的には遺言書の内容に従って単独名義で不動産を相続させられるからです。

遺言によって、遺言者の死後に特定の人へ遺産を無償で譲ること。

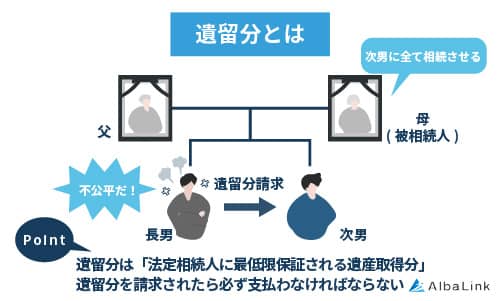

注意点としては、「特定の相続人へ遺産を全て相続させる」等、遺言書の内容があまりに不公平であった場合に、相続人同士で「遺留分」を巡る争いが起こりかねないことです。

民法上、法定相続人に最低限保証されている遺産の取り分。

したがって、遺言書作成時には「相続不動産の代替になる遺産を他の相続人へ受け継がせる」などの対応が必要です。

1円単位で帳尻合わせが利く預貯金などの遺産がない場合には、次項で解説する「不動産売却により現金化する」も視野に入れておくと良いでしょう。

遺産相続時の「遺留分」について以下の記事で詳しく解説しておりますので、参考にしてください。

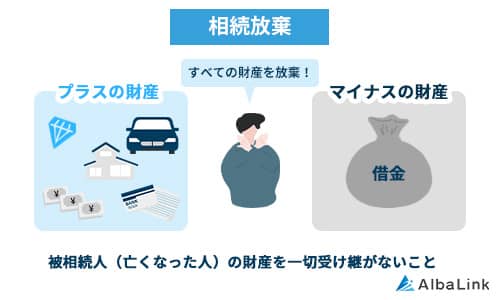

相続放棄を行う

もし、あなたが「不動産を相続しなくても良い」と考えているなら、相続放棄をすれば、不動産を相続しなくても良くなるので共有関係から抜け出せます。

相続放棄とは、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に申請することで、相続財産の所有権を放棄できる制度です。

しかし、相続放棄は以下の画像のように、相続財産すべてを放棄することを意味します。

受け取れる財産が不動産以外にもたくさんある場合、相続放棄をしてしまうと、共有不動産の権利関係から抜け出せても、資産的には損をしてしまうことになります。

相続放棄を行う前に、共有不動産のリスクと受け取れる財産を天秤にかけ、どちらがあなたにとって得なのかを検討する必要があるでしょう。

なお、相続放棄の概要と相談先については、以下の記事で詳しく解説しています。

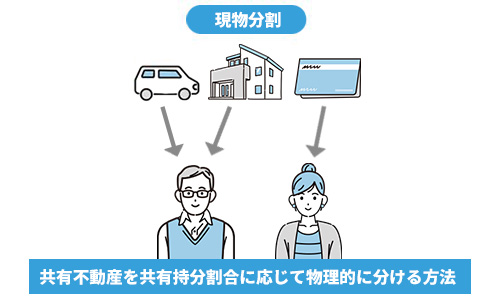

現物分割を行う

特定の相続人が単独で不動産を相続し、価値が公平になるように他の相続人が預貯金や自動車などの他の遺産を相続する方法があります。

この相続方法を「現物分割」と言います。

具体例を用いて現物分割を解説します。

父親の遺産を相続する例

- 遺産は「3,000万円の不動産」「1,000万円の自動車」「4,000万円の預貯金」

- 兄弟2人で「2分の1ずつ」相続する

上記の例で、遺産を公平に分けるとこのようになります。

- 兄:「3,000万円の不動産」と「1,000万円の預貯金」=「合計の価値は4,000万円」

- 弟:「1,000万円の自動車」と「3,000万円の預貯金」=「合計の価値は4,000万円」

上記のように相続割合に応じて価値が公平になるように分けます。

特に預貯金など1円単位で分けられる遺産がある場合は、帳尻合わせがしやすく現物分割に適しています。

ただし、各相続人が分割方法に納得している場合は、必ずしも価値を均等にする必要はありません。

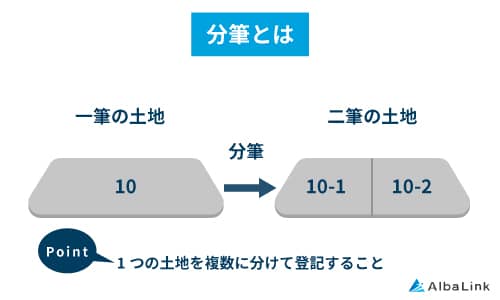

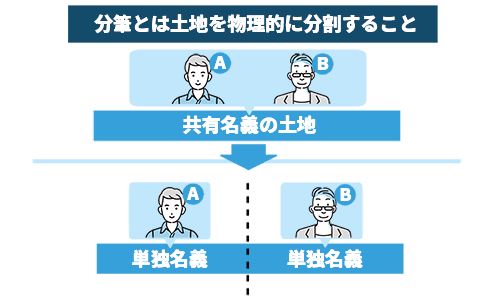

また、相続不動産が土地のみの場合、「分筆登記」で物理的に分けて現物分割することもできます。

1筆(1つ)の土地を、複数の土地に分ける登記手続きのこと。

分筆登記については以下の記事で詳しく解説しています。

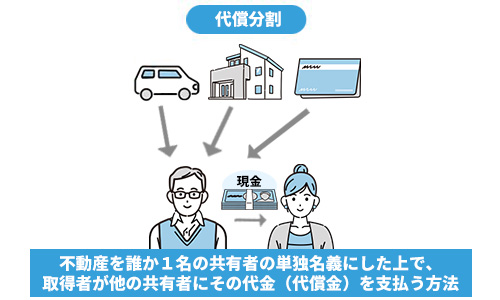

代償分割を行う

現物分割のように、遺産の形をそのままにして価値を公平に分けられるとは限りません。

遺産の価値を公平に分けられない場合は、不公平な分を現金(代償金)で清算することで遺産分割が可能です。この方法を「代償分割」と言います。

簡単に言えば、特定の相続人が単独で不動産を受け継ぎ、不公平な分を他の相続人へ現金で支払うということです。

具体例を用いて代償分割を解説します。

父親の遺産を相続する例

- 遺産は「3,000万円の不動産」「1,000万円の自動車」

- 兄弟2人で「2分の1ずつ」相続する

上記の例では、遺産を均等に分配することはできません。兄が不動産を取得する場合、兄の手出し金で弟へ「代償金1,000万円」を支払うことで代償分割が成立します。

- 兄:「3,000万円の不動産」-「代償金1,000万円の支払い」=「合計の価値は2,000万円」

- 弟:「1,000万円の自動車」+「代償金1,000万円の受取り」=「合計の価値は2,000万円」

代償分割なら、代償金で清算することで兄弟2人とも「2,000万円の価値」を相続できます。

代償分割をはじめとする共有物分割請求については以下の記事で詳しく説明していますので参考にしてください。

換価分割を行う

前章の2つはいずれも、特定の相続人が単独で不動産を受け継ぐ相続方法でした。

一方で、「誰も不動産の相続を希望しない」「誰が相続するかで揉めたくない」の様な場合には、相続不動産を現金に換えて相続する「換価分割」という方法が有効です。

相続不動産を売却して、売却代金を各相続人の相続割合に応じて分配します。

具体例を用いて換価分割を解説します。

父親の遺産を相続する例

- 遺産は「3,000万円の不動産」のみ

- 兄弟2人で「2分の1ずつ」相続する

上記の例で換価分割する場合、実家の売却で得た3,000万円を兄弟2人で「1,500万円」ずつに分けます。

ただし、換価分割を行う際には、以下3つの注意点がありますので、詳しく解説していきます。

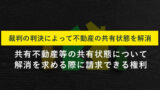

相続登記を終える前に売買契約書を交わすことは避ける

相続登記を終える前に不動産売買契約書を交わしてはいけません。

不動産売買契約書とは、対象の物件の詳細・価格・取引条件など、契約内容が詳細に記載された書面です。

相続登記前に売買契約書を交わしてはいけない理由は、相続登記を終えるまで、どのように相続するか確定しているわけではないからです。

よく、実務経験が少ない不動産業者がやってしまう失敗例に、「Aさんの親名義になっている物件(親はすでに死亡)を、Aさんから売りたいと頼まれ、不動産業者が、まだ相続登記を終えていないのに買受希望者Bさんとの間で売買契約書を交わす手続きをしてしまう。」というものがあります。

万が一、Aさんの他に相続人がいたことが発覚した場合、「他の相続人」が売却に賛成しない可能性もあります。

売買契約したにも関わらず売れないとなると、違約金トラブルに発展することがあります。

不動産業者としては買い手がついたら少しでも早く契約させたいので、Aさんから「他の相続人は賛成しているから大丈夫」と言われて鵜呑みにしてしまう傾向があります。

しかし、よくよく当事者全員から話を聞いてみると「売りたいのはAさんだけで、他の人は買い手を探す話が進んでいることを全く知らなかった」ということもあります。

相続登記を行い、相続人が確定するまでは、売買契約を結んではいけません。

名義を誰にするかで売却の手間が大きく異なる

換価分割を行う際は、「誰に相続させるか?」で売却の手間が大きく変わります。

たとえば、Aの相続人がBとCだったとします。

BとCが1/2ずつの共有で不動産を相続した場合、その不動産を売却する手続きをするにはBとCの両方が「売主」として関与しなくてはなりません。

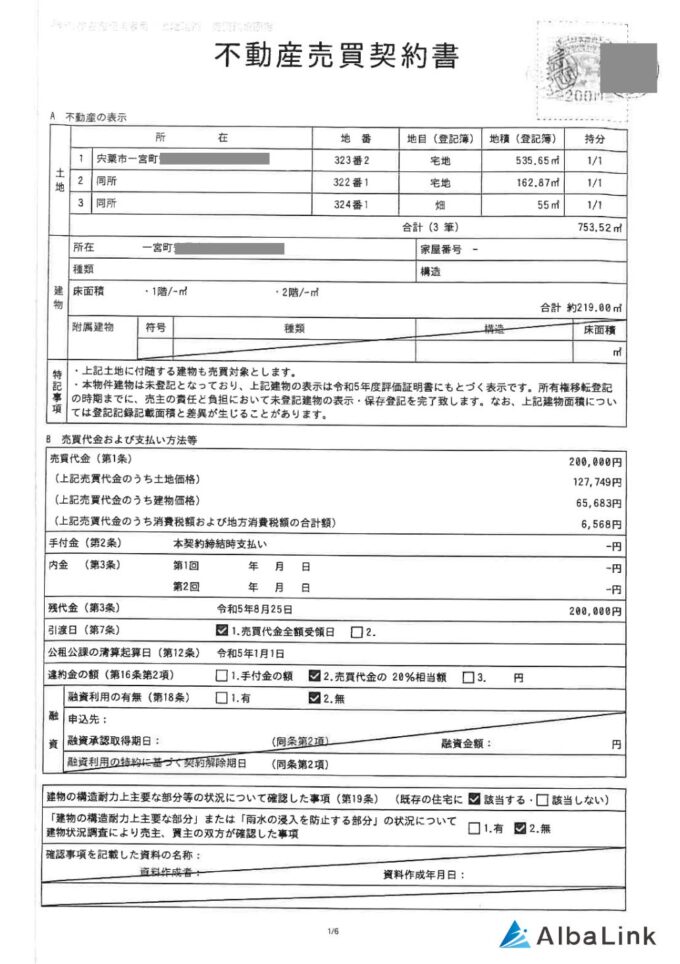

不動産の売主と買主については不動産業者や司法書士などの手続き関係者が「本人確認」をします。

法的な確認義務が近年ではとても厳しくなっているため、特殊事情がないのに一度も本人に会わずに売買してしまうことは、まともな不動産業者や司法書士であればほぼありえないでしょう。

つまり、売主の人数が増えればそれだけ多くの人が「契約や代金決済に出向く手間、そして必要書類を揃える手間」を負わなくてはならないということです。

具体的には売主であれば免許証等の身分証明書提示、実印、印鑑証明書などの準備をしなくてはなりません。

【印鑑証明書の見本】

ですが、「代表となる一人の相続人の名義で相続登記してから不動産を売却する」という方法を取れば、売却手続きや必要書類の準備などはその一人だけが行えばいいので、手間を省くことができます。

ただ、これについてはくれぐれも気をつけておかなければ、思いがけずに「贈与税」が課税されることがあります。(次章で解説します)

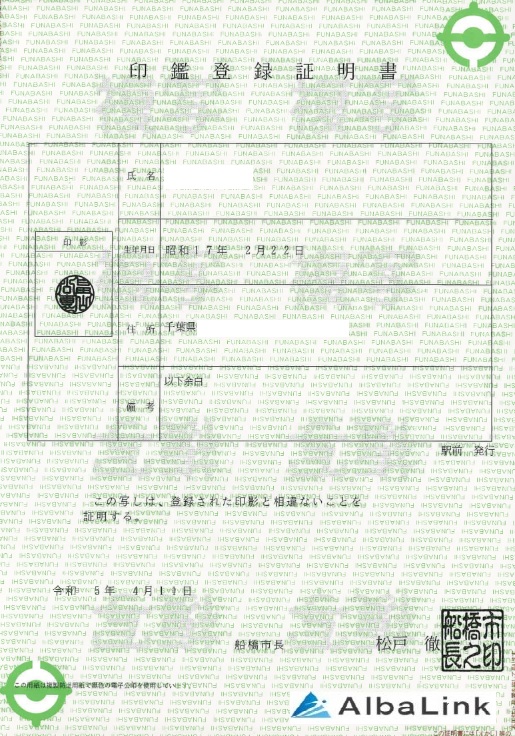

1人の名義で相続して不動産を売却するなら贈与税に気をつける

前章のような方法で「換価分割」を行うのは、一見メリットがあるように思えます。

しかし、売却代金を他の相続人に分けた後に、「贈与税」の課税対象として申告するように税務署から指示されることがあります。

たとえば、下の画像のように、いったん相続人A(父)が「相続」で取得した不動産を、他の相続人B(息子)に相場より著しく安い金額で譲渡した場合、「AからBへの贈与」とみなされます。

これを「みなし贈与」と呼びます。

贈与税課税を回避するためには、遺産分割協議書において「今回、Aの単独名義にするのは換価分割(金銭に替えてから分割)をするためであり~」という趣旨を明記しておかなければなりません。

明記漏れがないように、遺産分割協議の際に弁護士や司法書士に依頼して確実に記載してもらいましょう。

共有不動産にまつわる贈与税の詳細については、以下の記事を参考にしてください。

法定相続分(共有持分)で相続してから売却する

前述した相続放棄では全遺産を受け継げなくなりますし、3つの分割方法では相続人全員で話し合って意見をまとめる必要があります。

よって、上記4つの方法でも話がまとまらない場合は、法定相続分で不動産を相続してから、共有持分を売却することを検討してください。

法定相続分で不動産を相続登記する場合、相続人の一人が代表して単独申請することが認められています。

相続人全員の同意がないと相続登記できない仕組みにしてしまうと、もし相続人の一人と連絡がつかない場合、いつまでたっても相続登記ができず所有者が決まらない状態になってしまうからです。

つまり、法定相続分なら相続人同士の話し合い無しで相続できるので、これまで紹介した相続方法よりも手続きが容易になります。

法定相続分で相続すれば、共有持分はあなたの独断で売却できるようになるので、権利関係から今すぐに抜け出せます。

この方法であれば、共有関係を解消するために相続人全員の同意を得て不動産全体を売却する必要がなくなるので、意見が対立して話し合いが進まなかったり、音信不通で話し合いができない場合に効果的です。

法定相続分で継承した共有持分は専門の不動産買取業者であれば、問題なく買い取ってもらえます。(詳しくは記事内の「自分の共有持分のみを売却」をご確認ください)

家族信託を利用する

共有名義不動産の相続後のトラブルを回避したいのなら、家族信託を利用するのもひとつの手です。

家族信託とは、不動産などの財産の管理・処分を家族に任せる財産管理方法です。

家族信託には遺言と同じ効果があるため、あらかじめ不動産を受け継がせたい人を指名しておくことで、相続後に共有名義となる事態を防げます。

なお、共有持分家族信託するメリットとデメリットについては以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

不動産の共有持分を相続している場合の6つの対策

すでに遺産分割協議を終え、不動産を共有名義にしてしまった方もいるかもしれません。

前述の通り、不動産の共有状態を放置すると共有者間でトラブルとなるリスクが高まります。

そのため、なるべく早期に共有状態の解消に向けて対応するべきでしょう。

ここからは不動産の共有状態を解消する方法を6つご紹介します。

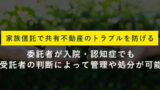

共有者全員で協力して不動産全体を売却する

共有者全員の合意のもと、不動産仲介業者を通じて不動産全体を売却し、売却代金を持分割合に応じて各共有者に分配することで共有状態を解消できます。

共有名義の不動産とはいえ、完全な100%の所有権として売却するのですから、一般の不動産売買と同じく、相場通りの価格で売りに出せます。

具体例をもとに説明します。

不動産全体売却による共有解消の具体例

- 市場相場5,000万円の共有不動産

- 兄弟で不動産を「2分の1」ずつ共有

- 共有不動産全体を市場相場通り「5,000万円」で売却

このとき、売却によって得た「5,000万円」を兄弟で「2,500万円」ずつ分配します。

なお、共有不動産の売却を依頼する不動産仲介業者を選ぶときには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

- 複数の仲介業者へ査定を依頼する

- 査定額に関する根拠が明確かを確認する

- 効果的な広告手法を用いているかを確認する

- 営業担当者が信頼できるかどうかを比較する

ただし、共有不動産全体を売却するためには、共有者全員の合意が必要であるため、1人でも反対すれば、任意での売却はできません。

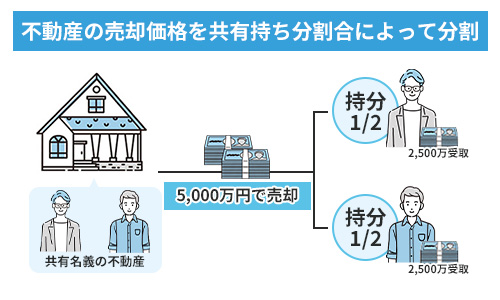

他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう

あなた自身の共有持分のみを他の共有者に買い取ってもらうことで、共有状態から抜け出すことが可能です。

例えば、相続した実家を兄弟2人で共有しているとしましょう。

この時、兄の持分を弟が買い取ることで、兄は共有関係から抜けられますし、弟は実家を単独所有して自由に活用できるため、双方にメリットとなります。

この方法は、不動産の活用には特段興味がなく、とにかく現金化したいという人におすすめです。

ただし、他の共有者が買取に応じるかは共有者同士での交渉次第です。

もし他の共有者に買い取ってもらえなかった場合は、専門の不動産買取業者への売却を検討しましょう。

専門の不動産買取業者なら、持分のみでも問題なく買い取ってくれます(詳しくは記事内の「自分の共有持分のみを売却」をご確認ください。)

他の共有者と交渉を上手に進めて共有関係から抜け出したい人は以下の記事を参考にしてください。

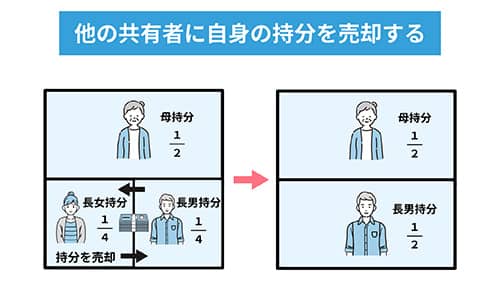

他の共有者から持分を買い取る

あなたが他の共有者全員の持分を買い取ってしまえば、不動産があなたの単独名義となり共有解消できます。

この方法は、他の共有者に買取代金を支払ってでも、不動産を単独名義にして自由に活用したい方におすすめです。

とはいっても、なるべく安く共有持分を買い取りたいと思うものです。 以上の図のように、相手にメリットを伝えながら交渉すると納得してもらえることが多いです。

以上の図のように、相手にメリットを伝えながら交渉すると納得してもらえることが多いです。

他の共有者と交渉をうまく進めるテクニックは以下の記事で詳しく解説しておりますので、参考にして下さい。

土地を分筆する

共有名義の土地を「分筆登記」によって物理的に切り分けて交換等することで、各共有者が単独で所有する複数の土地となり、共有状態を解消できます。

具体例をもとに解説します。

土地分筆による共有解消の具体例

- 合計面積100㎡の共有地A

- 兄弟2人で土地Aを「2分の1」ずつ共有

このとき、共有地Aを「50㎡の土地X」と「50㎡の土地Y」に切り分けて交換し、それぞれ兄と弟で単独所有します。

注意点としては、分筆登記を行ったことによって土地の価値が低下する可能性があることです。

分筆登記によって「狭くなりすぎる」「いびつな形状になる」ような場合、土地の使い勝手(利用価値)が悪くなるからです。

分筆後もある程度の面積を確保できて土地の価値が下がりにくいなら、検討の余地があります。

分筆登記に関しては以下の記事で詳しく解説しておりますので、参考にしてください。

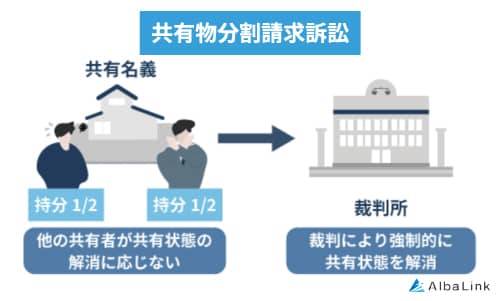

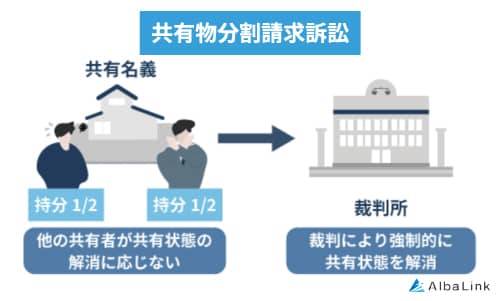

共有物分割請求訴訟を起こす

他の共有者と話し合っても、不動産全体の売却や共有持分の売買などによる共有状態の解消に応じてくれない場合は、裁判(共有物分割請求訴訟)を行うという手もあります。

裁判所を通して、他の共有者に共有状態の解消を求める裁判。

ただし、訴訟を起こすと共有状態の解消方法は裁判所が強制的に決定するため、あなたの希望通りの結果になるとは限りません。

したがって、共有者同士で話し合いの余地がなく、不動産の売却や利用に対して譲れない思いがある方でなければ、訴訟はおすすめできません。

共有物分割請求に関しては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、参考にしてください。

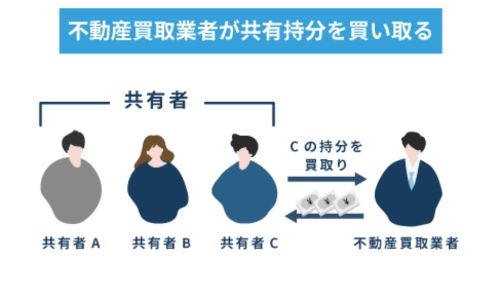

自分の共有持分のみを売却

あなた自身の持分のみを他の第三者へ売却することで、共有状態から抜け出す方法もあります。

あなたの持分は、完全なあなたの所有物であるため、他の共有者から合意を得なくとも自由に売却可能です。

ただし、共有持分のみを持っていても、共有不動産を自由に活用できるわけではないので、一般の個人や一般の不動産屋はまず買い取りません。

現実的には、共有持分を専門に取り扱う買取業者に相談して持分を買い取ってもらうのが良いでしょう。

共有持分を買い取ってもらう買取業者を選ぶときのポイントは、以下の通りです。

- 共有持分の買取実績は豊富かを確かめる

- 複数の買取業者に査定を依頼して査定額を比較する

- 査定額に明確な根拠はあるかを確認する

- 営業担当者が親身になって対応してくれるかを比較する

- 弁護士などの専門家と提携しているかを確認する

ただし、買取価格は市場相場より若干安価になってしまいます。

買取業者が数年単位で時間をかけて、権利関係を整理してから再販等の方法で活用するからです。

共有持分を買い取ってもらうのは、以下のような方におすすめです。

- 他の共有者と話し合いの余地がない。

- 他の共有者と一切かかわりたくない。

- 他の共有者と音信不通。

- 他の共有者が誰かわからない。

上記に当てはまる方は、共有持分を専門に扱う買取業者への売却を検討しましょう。

共有持分専門の買取業者であれば、直接業者が持分を買い取るので、金額感さえ合えば数日で現金化が可能です。

なお、弊社アルバリンクでも共有持分の買取を積極的に行っておりますので、共有状態でお困りの方はお気軽にご相談ください。

「とりあえず査定してみたい」というお問い合わせでも歓迎いたします。

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼

また、優良な共有持分買取業者の選び方については、以下の記事で詳しく解説しておりますので参考にしてください。

弊社Albalinkの共有持分の買取事例

ここまで共有名義で相続した場合の対処方法などについてお伝えしてきました。

そこでこの章では、弊社Albalinkを例にとり、実際の共有持分の買取事例を紹介します。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。

そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。

そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(強引な勧誘等は一切ありません)

>>【共有持分のみで高額売却・トラブル解消】無料で買取査定を依頼

不動産の共有持分を相続登記する7つの流れ

これまで共有名義で不動産を相続するトラブルや回避方法について解説してきましたが、具体的な相続の流れについても触れておきます。

不動産を相続する際は、主に以下7つのステップで手続きを行います。

- 被相続人が残した「遺言書」があるか確認する

- 相続対象となる「財産」を確定させる

- 「相続人」を確定させる

- 相続人全員で「遺産分割協議」を行う

- 不動産の「相続登記」を行う

- 相続した不動産の「相続税」の申告や納付を行う

- 確定申告を行って「譲渡所得税」を支払う(不動産を売却した場合)

上記のように、相続は必要な手続きがたくさんあり、専門知識のない一個人が行うには難易度が高いものばかりです。

ですから、相続の手続きを開始する際は、必ず弁護士や司法書士などの専門家へサポートの依頼を行ってください。

専門家がいれば、手続きが簡単になるだけでなく、遺産分割協議の仲介役も行ってくれるので、相続人同士で揉め事が起こった場合にスムーズに解決に導いてくれます。

共有不動産の相続の流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

また相続税の計算方法については以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご参照ください。

小規模宅地等の特例を使うと共有名義不動産の相続税を軽減できる

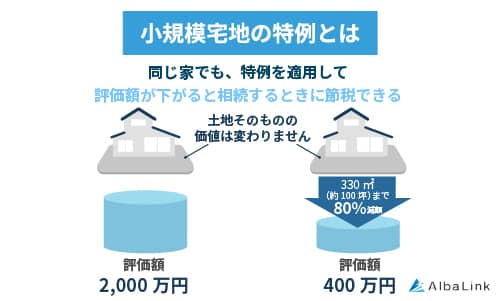

不動産の共有持分を相続したときにかかる相続税を軽減したいのなら、小規模宅地等の特例の利用が有効です。

小規模宅地等の特例とは、自宅の敷地などを相続したときの相続税評価額を最大で80%軽減できる制度です。

小規模宅地等の特例は共有不動産を相続したときにも利用できますが、相続人ごとに定められた要件を満たす必要があります。

- 亡くなった方の配偶者は無条件で特例を受けられる

- 亡くなった方と死亡時に同居していた親族は、相続税の申告期限まで引き続きその宅地などを所有し、宅地上の建物に住み続けること

- 同居親族以外の親族は、亡くなった方に配偶者や同居親族がおらず、かつ3年以上借家暮らしをしていること

参照元:国税庁|No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

不動産の共有持分を相続したときにかかる相続税を少しでも軽減したい場合には、自分が要件を満たしているかどうかを確認することをおすすめします。

なお、共有持分のある土地に小規模宅地等の特例を使う方法については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

まとめ

この記事では、共有名義で不動産を相続した際のトラブル発生リスクについて解説してきました。

記事内でお伝えした通り、共有名義で不動産を相続すると様々なリスクを抱えることになるため、可能な限り共有を避けて相続することをおすすめします。

また、すでに共有名義で不動産を相続してしまっている場合は、早急に共有状態を解消したほうがよいでしょう。

- 他の共有者と話し合いの余地がない

- 他の共有者と一切かかわりたくない

- 他の共有者の連絡先や住所もわからない

上記のような場合は、共有持分専門の買取業者へあなた自身の持分を買い取ってもらうことで、ストレスなく共有関係から抜け出すことが可能です。

なお、弊社アルバリンクは、共有持分のみの買取を積極的に行っております。

「共有不動産のトラブルで頭を悩ませている」「今すぐ権利関係から抜け出したい」とお考えなら、お気軽にご相談ください。

もちろん、査定のみ、相談のみのお問い合わせでも受け付けております。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。

相談・査定はこちら

相談・査定はこちら